| Introduction | Structures planétaires | Observables | Techniques et méthodes | Lieux de vie | Auteurs | Boite à outils |

La photosphère |

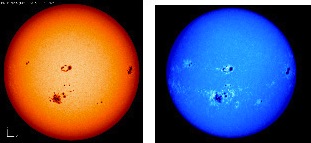

La photosphère est la région où la densité devient suffisament faible pour que le milieu soit 'optiquement mince' (i.e. les photons s'échappent directement sans subir de collisions). Cette couche est de quelques kilomètres seulement et définie la surface solaire observable dans le domaine visible. C'est sur la photosphère que l'on observe les tâches solaires comme on le voit sur l'image ci-contre.

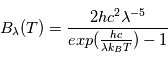

Le rayonnement photosphérique peut être traité dans le cadre de l'approximation du corps noir. En effet, de part les nombreuses collisions subies par les photons durant leur trajets vers la surface, le Soleil est à l'équilibre thermodynamique. C'est à dire que le spectre d'émission (i.e., evolution de la puissance émise en fonction de la longueur d'onde) de l'étoile peut etre modélisé pour une temperature donnée.

Cette relation est donnée par la loi de Planck qui relie la puissance rayonée par angle solide et les longueurs d'ondes du rayonnement :

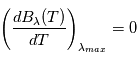

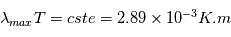

En utilisant cette relation et la mesure du spectre solaire, on peut déterminer la température effective de la photosphère solaire. Pour retrouver la relation entre longueur d'onde et température, il faut déterminer le valeur de la longueur d'onde à laquelle la luminance spectrale B est maximale, i.e.,  . On obtient alors la loi de Wien telle que:

. On obtient alors la loi de Wien telle que:

Le maximum d'émission du spectre solaire est aux alentours de 500 nm (couleur verte). Ce maximum d'émission correspond à une température qui définie également la puissance rayonnée (Luminosité) par le Soleil (équivalent à une sphère de rayon R), telle que  avec la constante de Stefan Boltzman

avec la constante de Stefan Boltzman ![\sigma = 5.67 \times 10^-8 [W.m^{-2}.K^{-4}]](../pages_etoile-planete/equations_atmosphere/equation5.png)

En supposant le Soleil comme un corps noir, calculez la température de surface pour le maximum d'émission à 500 nm.

Connaissant la température d'émission du Soleil et sachant que la puissance rayonnée par le Soleil est  , estimez le rayon solaire.

, estimez le rayon solaire.