Observations et recherches

Auteur: Yaël Nazé

- Universalité de la matière

- Formation planétaire

- La biologie entre en jeu

- Mars la fertile

- Mars, les observations

- Les compagnons invisibles

- Recherches actives d'exoplanètes

- les premières découvertes

Universalité de la matière

Une nouvelle technique va changer un peu la donne : la spectroscopie, un moyen d’étudier à distance la composition chimique et les propriétés chimiques des astres – on possède enfin un moyen de tester les hypothèses à la base de la pluralité. Cette science va permettre de prouver que la matière est, essentiellement, partout la même dans l’Univers, ajoutant de l’eau au moulin des pluralistes. Elle va toutefois ruiner leurs espoirs dans d’autres domaines : non-détection de l’atmosphère lunaire (les Sélènes font leurs bagages...) ; ailleurs, présence de gaz toxiques ou conditions de pression et de température très défavorables à la vie. Le débat sur la vie extraterrestre va se mettre à osciller entre pessimisme (surtout première moitié du 20e siècle) et optimisme (surtout seconde moitié du 20e siècle) : formation des planètes, théories biologiques, observations martiennes apportent alors chacune leur lot de (dés)illusions.

Formation planétaire

figure 1 : Immanuel Kant

Crédit :

S. Cnudde

figure 2 : Pierre-Simon de Laplace

Crédit :

S. Cnudde

La question de la formation des systèmes planétaires pimente le débat. Une première théorie, élaborée par Immanuel Kant (1724-1804, fgure 1) et Pierre-Simon de Laplace (1749-1827, figure 2), part de la « nébuleuse primitive » : l’ensemble du Système solaire naît d’un nuage qui se contracte; sa rotation accélérant, le nuage donne naissance à un disque plat; en se refroidissant, ce disque devient instable et se divise en anneaux qui donnent naissance aux planètes.

Rapidement, on met en évidence un sérieux problème dans ce modèle. En effet, les planètes de notre Système solaire tournent rapidement alors que le Soleil, qui possède la majorité de la masse du système, tourne très lentement sur lui-même. À l’époque, on ne connaît aucun moyen pour une étoile de se débarrasser du moment cinétique et cette observation indiscutable conduit alors à l’abandon de la théorie.

Entre 1897 et 1901, Thomas C. Chamberlin (1872-1952) et F.R. Moulton (1872-1952) relèvent les difficultés de la théorie nébulaire et envisagent une alternative, déjà imaginée par Buffon au 18e siècle. Le Système solaire se serait formé suite à une collision : un astre serait passé près du Soleil, et en aurait arraché un peu de matière par effet de marée; celle-ci prend la forme d’un jet spiralé, dont les petits noyaux denses forment les planètes par accrétion de planétésimaux. Comme les astres sont séparés par des distances importantes, les collisions sont rares dans notre Galaxie... donc les systèmes planétaires aussi ! Chamberlin propose d’identifier les « nébuleuses spirales » à des systèmes planétaires en formation. Cette dernière partie sera vite oubliée, pour ne retenir que l’essentiel de la théorie : la collision. En 1916, James Jeans (1877-1946) reprend le travail de ses prédécesseurs et tente de modéliser le phénomène. Il arrive finalement à un filament de gaz chaud, qui se condense en planètes directement, et calcule que dans notre Galaxie, une rencontre entre étoiles se produit tous les trente milliards d’années, soit le double de l’âge de l’Univers : les systèmes planétaires sont donc bien rares. De plus, les astronomes connaissent alors de nombreux systèmes binaires : notre Soleil vivant seul, cela prouve bien que le Système solaire est loin d’être une norme universelle !

Relevons une contradiction dans les théories de Chamberlin : les collisions sont rares, donc les systèmes planétaires aussi ; toutefois, si les nébuleuses spirales sont bien de jeunes systèmes planétaires, alors ils sont assez courants puisqu’on en connaît alors des centaines. De plus, comme le remarquera T.J.J. See, s’il s’agissait vraiment de cela, on devrait observer plus de spirales là où les étoiles sont plus nombreuses, ce qui est juste le contraire des observations... Plus tard, on démontrera que ces « spirales » sont en fait d’autres galaxies.

Une vingtaine d’années plus tard, on démontre qu’il est impossible de former avec ce modèle des planètes dont la composition et les orbites sont celles que l’on observe, que de telles collisions ne peuvent arracher suffisamment de matière pour former le Système solaire dans son ensemble, et que le filament obtenu est de toute façon instable. La théorie nébulaire, et avec elle les cortèges de planètes, resurgit alors dans les années 1940. Des modifications permettent d’éliminer le vieux problème : une grande partie de la nébuleuse primitive est évacuée dans l’espace, emportant la majorité du moment angulaire – on ajoutera ensuite l’action du vent solaire dans le ralentissement du Soleil. Avec le retour de ce modèle, les systèmes planétaires sont alors de nouveau nombreux dans l’imaginaire astronomique...

La biologie entre en jeu

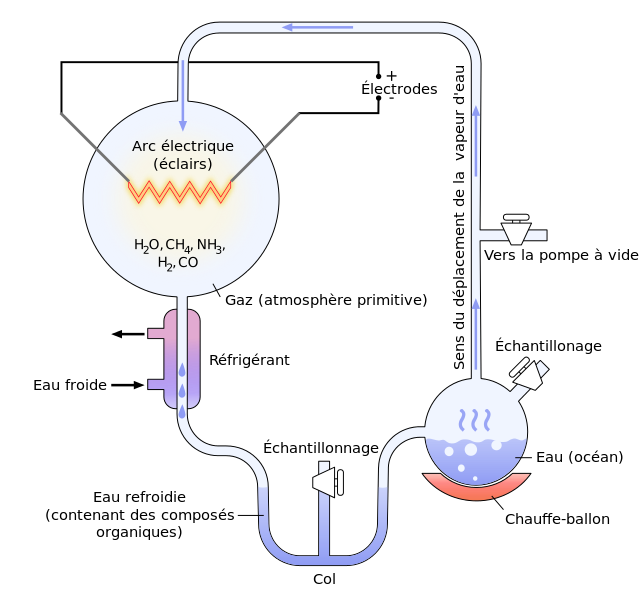

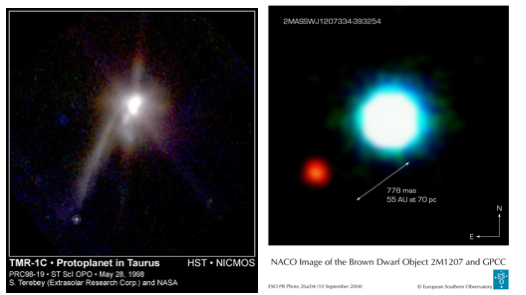

Exprience de Miller

Figure 1 : Schéma de l’expérience de Miller. On produit des décharges électriques dans un ballon contenant les gaz primitifs, et des composés organiques se forment alors.

Crédit :

Wikipedia

ALH84001

Figure 2 : Structure étrange dans la météorite martienne ALH84001.

Crédit :

Wikipedia

Alors qu’il s’agit de discuter la présence de vie, la biologie est curieusement absente des débats jusqu’à l’aube du 20e siècle, laissant les astronomes et les philosophes occuper le premier plan. À la fin du 19e siècle, les choses commencent à changer.

Louis Pasteur (1822-1895) mettant à mal les théories de génération spontanée, certains proposent alors que la vie terrestre vient d’ailleurs (théorie dite de panspermie)... Lord Kelvin (1824-1907) décrit ainsi les météorites comme des fragments de planètes verdoyantes venues féconder la Terre. Se disant que la descente dans l’atmosphère et la collision brutale avec le sol doit détruire la vie dans ces objets, Svante Arrhénius (1859-1927) propose plutôt que les spores présents dans l’atmosphère soient gentiment poussés par la pression de radiation pour finir par ensemencer, sinon l’Univers, tout au moins le Système solaire. Il calcule que des spores terrestres atteignent ainsi l’orbite de Mars en vingt jours, et l’étoile la plus proche en neuf mille ans. Il suppose que les températures glaciales de l’espace interstellaire suspendent le pouvoir de germination de ces « graines » – certains expérimentent et constatent que c’est bien le cas ; toutefois, le rayonnement ultraviolet a tendance à détruire les cellules vivantes...

Cependant, lors de la mission d’Apollo 12, les astronautes récupérèrent des morceaux d’une sonde, Surveyor 3, qui avait atterri deux ans plus tôt. Après une analyse détaillée, on trouva sur la caméra de la sonde une centaine de bactéries Streptococcus mitis qui avaient survécu, sans eau ni nourriture, au vide de l’espace, à ses radiations dangereuses et à ses températures extrêmes (20K) ! Depuis peu, on pense toutefois que la caméra aurait pu être contaminée à son retour. Toutefois, en parallèle, diverses expériences ont été menées et ont montré que certains petits organismes pouvaient résister aux conditions extrêmes de l'espace.

Plus récemment, Fred Hoyle et Chandra Wickramasinghe (1939 -)reprennent l’hypothèse de panspermie, en assurant que l’absorption ultraviolette du milieu interstellaire est due à des virus ou des algues (leur arrivée dans l’atmosphère provoquant des épidémies sur Terre), que la poussière interstellaire est peut-être de la cellulose, ou encore que les explosions récurrentes du nombre de nouvelles espèces correspondent à l’arrivée massive de « semences » spatiales. Allant plus loin encore, Francis Crick (1916-2004) et Leslie Orgel (1927-) proposent une panspermie dirigée – des vaisseaux spatiaux extraterrestres envoyés délibérément pour féconder les planètes... Tout cela ne règle évidemment pas le problème de l’apparition de la vie, reportant le problème de la Terre à une autre planète.

Dans les années 1950, Melvin Calvin (1930-2007) et Stanley Miller (1911-1997) arrivent à produire des substances organiques (acide formique pour le premier, acides aminés pour le second) à partir d’un mélange de gaz « primitifs » (figure 1).

Très vite, ces résultats font l’effet d’une bombe : si l’on arrive à produire ces composés aussi facilement, cela implique que la vie est possible ailleurs ! Les astronomes découvrent d’ailleurs des composés organiques dans le milieu interstellaire voire des acides aminés dans des météorites... Certains assurent même y avoir trouvé des « algues » (Nagy & Claus en 1961 et Mc Kay en 1996 pour ALH84001, figure 2), mais ces résultats sont encore loin d’être confirmés. Tout cela, combiné à la découverte de vie dans les conditions les plus extrêmes de la Terre, pousse certains à l’optimisme : « Il y a aujourd’hui toute raison de penser que l’origine de la vie n’est pas un ‘heureux accident’ mais un phénomène complètement régulier. » (A.I. Oparin en 1975).

Côté théorique, la fin du 19e siècle a vu Charles Darwin (1809-1882) et Alfred R. Wallace introduire l’idée de sélection naturelle. Cette théorie permet d’envisager l’évolution dans d’autres conditions – comme celles régnant sur d’autres planètes, par exemple. Elle pousse au départ à l’optimisme mais il apparaît rapidement que l’évolution de la vie sur Terre ne s’est pas faite de façon très linéaire... Wallace affirme ainsi qu’il a fallu des millions de petites modifications pour arriver à l’Homme – obtenir la même chose ailleurs est donc impossible ; de plus, l’humanité est la seule race intelligente sur Terre – la possibilité d’une intelligence extraterrestre est donc encore plus faible. Beaucoup reprennent ces idées : « L’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. À lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres.» (J. Monod en 1970), «La pleine réalisation de la quasi-impossibilité de l’origine de la vie nous rappelle combien cet événement était improbable. » (E. Mayr en 1982).

Sans preuves observationnelles, le débat reste actuellement ouvert. Les scientifiques les plus optimistes s’accordent toutefois à dire que « vie extraterrestre » ne rime pas avec « humains » : le chemin évolutif ayant probablement été différent ailleurs, les formes de vie le seront aussi.

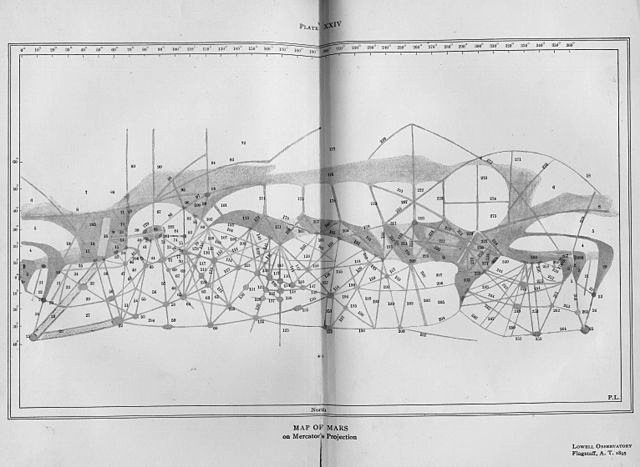

Mars la fertile

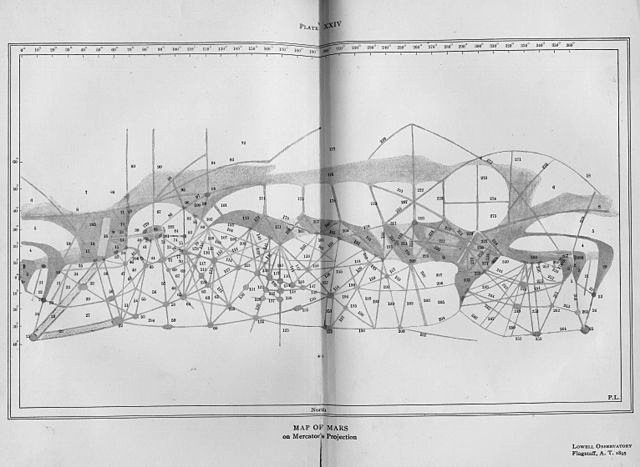

Une des cartes de de Mars de Percival Lowell

Crédit :

P. Lowell

Mars la fertile

La planète rouge, proche voisine de la Terre, est un lieu d’expérimentation idéal pour les théories pluralistes. Peuplée dès le 16e siècle, comme les autres planètes, Mars va occuper le devant de la scène aux 19e et 20e siècles.

C’est le moment où l’on commence à cartographier la planète en détails. En 1858, le père Angelo Secchi (1818-1878) observe la planète rouge et en décrit les structures. Pour certaines, il utilise le terme de canali. Il baptise par exemple la région de Syrtis Major « canal de l’Atlantique ». Pour Secchi, il s’agit là de structures tout à fait naturelles, tout comme l’Atlantique sur Terre n’a pas été construit par la main de l’homme. Quelques années plus tard, William Rutter Dawes (1799-1868) décrit lui aussi des « mers » martiennes, larges taches sombres, se terminant par de longs bras noirâtres.

Il faut préciser que les astronomes n’observent pas Mars n’importe quand. Tous les deux ans environ, Mars se trouve à l’opposé du Soleil, vu depuis la Terre. À cet instant, il est près de la Terre et donc observable dans les meilleures conditions : il s’agit d’une opposition. C’est le moment rêvé pour envoyer des sondes vers la planète rouge. Cependant, les orbites de la Terre et de Mars sont elliptiques : les oppositions peuvent avoir lieu n’importe où, mais certaines sont plus favorables que d’autres (le diamètre apparent lors des oppositions varie entre 14 et 25 secondes d’arc, contre 4 arcsecondes lorsque Mars est très éloigné). Lorsque la distance entre les deux planètes est minimale, on parle de grande opposition. Celles-ci se produisent environ tous les 18 ans, et celle de 1877 marqua l’histoire.

Cette année-là, Asaph Hall (1829-1907) découvre les deux satellites de Mars, et Giovanni Schiaparelli (1835-1910) décide de cartographier la planète. Il utilise une nomenclature similaire à celle utilisée pour la Lune : mers, continents, etc. Mais il reprend également la notation de Secchi, canali, pour désigner de petites structures longilignes noires. Ce terme sera parfois utilisé dans le sens de « canal », ce qui a une signification totalement différente du « bras de mer » de Secchi : il s’agit d’une structure artificielle, ce qui suppose donc l’existence de constructeurs ! Et ce terme possède une résonance bien particulière dans l’Europe du 19e siècle. En effet, à l’époque, on vient de terminer péniblement les titanesques travaux du canal de Suez : si l’on ne doutait pas de l’existence de petits martiens, une civilisation capable de construire ainsi des canaux sur toute la planète s’annonce bien plus avancée que la nôtre !

Schiaparelli continue ses observations lors de l’opposition suivante. Ce n’est plus une grande opposition, et Mars est donc moins bien visible. Malgré cela, ses canaux s’affinent et certains se dédoublent même: c’est le phénomène de gémination. Diverses campagnes d’observation sont entreprises, et beaucoup d’astronomes commencent à apercevoir ces structures géantes. On disserte sans fin sur leur raison d’être : Schiaparelli y voit un grand système hydrique, mais pas forcément artificiel, certains sont encore plus modérés, mais d’autres au contraire plus enthousiastes. Une partie des astronomes conclut ainsi que les « mers » sont en fait de simples forêts, car certains canaux les traversent. Une végétation que l’on voit d’ailleurs grandir et mourir au fil des saisons : il n’y a pas de doute, Mars est bien une planète vivante.

C’est ici qu’entre en scène un astronome peu commun : Percival Lowell (1855-1916). De famille fortunée, le jeune Percival s’intéresse très tôt à l’astronomie, mais il la délaisse bientôt pour les affaires et la diplomatie. La quarantaine venue, le milliardaire revient à ses premières amours. Sur ses fonds propres, il construit à Flagstaff un observatoire tout entier dédié à l’observation de la planète rouge. Dès le départ, il annonce qu’il va étudier les canaux, et ses cartes deviennent rapidement une référence dans le monde. Avec 400 canaux environ, c’est un vaste système d’irrigation qui semble sillonner la planète. Lowell en est convaincu : les Martiens sont des jardiniers (d’où leur couleur verte ?) luttant pour leur survie sur une planète désertique, avec de l’eau qu’il faut péniblement acheminer depuis les lointaines calottes polaires nord et sud. D’ailleurs, lorsque deux canaux se croisent, ne voit-on pas une large tache sombre, indiquant la présence d’une oasis ?

Toutefois, des contradictions se font jour : certaines photos montrent bien des canaux mais ceux observés dans un petit télescope ne se dévoilent parfois pas dans les instruments plus grands; sur un même télescope, durant une même nuit, les observations rapportées changent selon l’observateur ; une même personne ne voit pas toujours ces canaux de la même façon,...

Mars, les observations

Schiaparelli/Antoniadi

Une des cartes que Schiaparelli dressa de Mars (en haut), à comparer à une des cartes d’Antoniadi (en bas)

Crédit :

Antoniadi (La planète Mars)

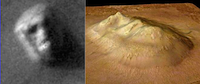

Le visage sur Mars

"The face", une signature en forme de visage humain laissée par une civilisation décadente... une image de basse résolution prise par Viking et une image à haute résolution de la même région.

Crédit :

NASA/ESA

Vu le peu de certitudes, il existe donc quelques opposants à la théorie des canaux artificiels, par exemple le français Eugène Antoniadi (1870-1944). Ce dernier était pourtant au départ convaincu de l’existence des canaux. Mais après de longues heures d’observation, il doit cependant revenir sur ses convictions, et analyse les canaux comme de simples alignements fortuits. Pour convaincre le monde scientifique, son collègue Edward Maunder (1851-1928) tente même une expérience dans une classe. Dessinant sur une feuille de papier une carte de Mars « naturelle » (quelques points au hasard), il demande aux élèves de reproduire ce qu’ils voient : si les élèves du premier rang copient fidèlement les points disposés au hasard, les potaches du dernier rang dessinent consciencieusement des lignes droites... imaginaires.

L’esprit humain, assurent Antoniadi et Maunder, a tendance à (sur)interpréter les choses naturelles, et à dessiner des lignes là où il n’y a rien de particulier en réalité. De plus, la mauvaise qualité des instruments de l’époque n’arrange rien.

Mais le courant opposé a tôt fait de balayer les objections d’Antoniadi et des autres opposants : ils ne sont jamais que de piètres observateurs, prévient-on ! Et d’ailleurs, Antoniadi, basé à Meudon, ne pourrait pas distinguer de fins détails sur la planète rouge à travers les cieux parisiens si pollués !

À la fin du 19e siècle, quatre interprétations circulent : une illusion (Maunder, Newcomb, Antoniadi), des structures réelles et continues dues à des craquelures dans la surface martienne (Pickering, Eddington), de fines lignes naturelles (Schiaparelli), de fines lignes artificielles (Lowell, Flammarion, Lockyer, Russell). Beaucoup d’astronomes modérés sont persuadés de l’existence de la vie sur Mars – tous ne vont pas jusqu’à soutenir l’image des Martiens bâtisseurs, mais Lowell a la presse pour lui et son modèle devient extrêmement populaire. Les médias diffusent l’affaire, et certains vont jusqu’à affirmer que les canaux forment le nom de Dieu en hébreu ou que les habitants nous envoient parfois des signaux ! Des romans mettant en scène les hypothétiques Martiens fleurissent, le plus connu étant certainement « La Guerre des Mondes » d’Herbert Georges Wells (dont la lecture radiodiffusée par Orson Welles le 30 octobre 1938 provoqua une panique sans précédent).

Le passage au 20e siècle ne clôt pas les débats. Certains astronomes affirment en 1909 avoir détecté de l’eau et de l’oxygène dans l’atmosphère martienne, voire en 1956 des molécules organiques... observations infirmées par la suite (elles étaient dues à une contamination par l’atmosphère terrestre).

Finalement, en juillet 1965, Mariner 4, première sonde lancée à l’assaut de la planète rouge, envoie ses premières images : Mars est une planète désolée, glacée et pratiquement sans air. Il n’y a nulle trace des fameux canaux, comme le confirmeront d’ailleurs les successeurs de Mariner.

Après l’observation de loin vient le temps des tests sur place. En 1976, les sondes Viking emportent avec elles quatre expériences destinées à tester la présence de vie sur Mars :

Gas Chromatograph-Mass spectrometer (analyse des composés du sol martien), Gas exchange (si un organisme vivant se trouve dans l’échantillon de sol martien, il rejettera du gaz lorsqu’il recevra de de l’eau et/ou des nutriments),

Labelled release (solution aqueuse avec 7 composés organiques marqués, expérience destinée à chercher de la vie qui les décompose en méthane ou gaz carbonique), Pyrolitic release (sans changer les conditions, on ajoute du gaz carbonique marqué et 120 heures plus tard, une pyrolyse décompose le résultat). Les deux premières ont des résultats clairement négatifs, les deux dernières des résultats positifs, mais attribués généralement à des réactions non biologiques : l'enthousiasme pour la vie martienne prend alors du plomb dans l’aile.

D’un autre côté, les responsables de la sonde Mars Express ont affirment avoir trouvé du méthane, un gaz qui se décompose rapidement sur Mars, distribué de façon non-uniforme à la surface tout comme la vapeur d’eau : l’origine en est encore incertaine (volcans, bactéries méthanogènes ?). D’autres expériences biologiques seront donc tentées à l’avenir, notamment avec la sonde européenne Exomars, pour obtenir des résultats définitifs tout en essayant d’éviter les ambiguïtés des mini-labos des Viking.

Les Martiens, héritiers des canaux du 19e siècle, n’ont cependant jamais vraiment déserté notre imagination. En 1976, ils ressurgissent de plus belle avec la découverte de « The Face ». Un étrange monticule en forme de tête humaine – c’est bien connu, les Martiens nous ressemblent. Sous la pression du public, la NASA a dû refaire récemment des images de la région à haute résolution... qui montrent une simple colline érodée! Cela n’empêche pas certains de parcourir les images de la planète rouge et d’y trouver des soucoupes volantes abandonnés, des pyramides-dortoirs, des forteresses abandonnées, et autres joyeusetés.

Les compagnons invisibles

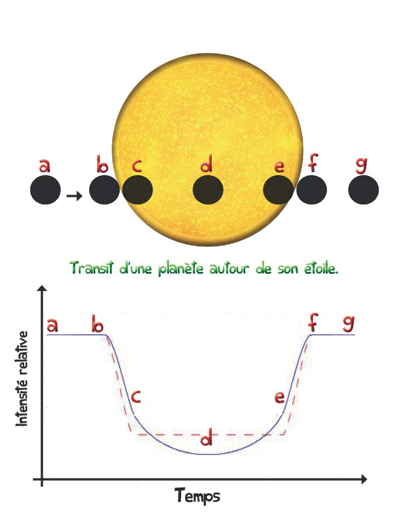

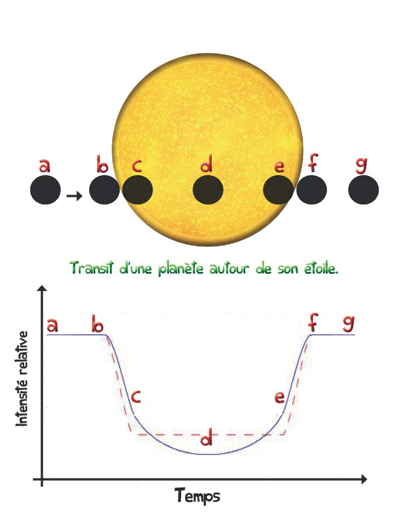

Méthode des transits

Figure 1 : Méthode du transit : en passant devant son étoile, la planète cache une partie du disque stellaire, provoquant une baisse de luminosité.

Crédit :

OCA

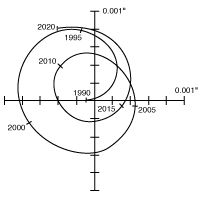

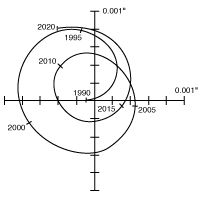

Méthode astrométrique

Figure 2 : Méthode astrométrique : le mouvement de l’étoile est détecté par le changement de position de l’astre par rapport aux objets lointains. Déplacement du Soleil sous l'effet des mouvements planétaires (Jupiter et Saturne principalement), vu à une distance de 10 pc. L'amplitude de ce déplacement est de 500 microsecondes d'arc

Crédit :

NASA

Méthode des vitesses radiales

Figure 3 : L'étoile tourne autour du centre de gravité étoile-planète. La mesure du décalage des raies sombres visibles dans son spectre (l'effet Doppler) permet de calculer sa vitesse radiale. L'amplitude de cette variation informe sur la masse de la planète.

Crédit :

Observatoire de Paris, ASM, E. Pécontal

Figure 4 : P. Van de Kamp

Crédit :

S. Cnudde

Puisque la théorie nébulaire prédit la présence de nombreux systèmes planétaires, les astronomes ont commencé à les chercher. Les fausses alarmes se multiplient, jusqu’à la dernière décennie du 20e siècle...

La quête débuta par la découverte de compagnons invisibles. En 1782, des transits (figure 1) de tels objets sont proposés pour expliquer la variabilité d’Algol. (En réalité, les changements de luminosité de cette étoile résultent des éclipses de l’astre par un compagnon stellaire plus froid).

Cette idée fera son chemin, et en 1858 D. Lardner propose de chercher des objets planétaires par transits. Moins d'un siècle plus tard, D. Belorizky calcule que le transit d'un Jupiter fait une diminution de flux de 1%, ce qui est alors détectable, tandis qu'Otto Struve redécouvre la méthode et la promeut ! Dans les annees 1980, des astronomes proposent des missions spatiales permettant de chercher des transits d'exoplanètes, qui seront mises en oeuvre 20 ans plus tard avec CoROT et Kepler.

En 1844, F.W. Bessell (1784- 1846) en découvre pour Sirius et Procyon par la méthode astrométrique (figure 2).

En 1889, Edward Pickering (1846-1919) découvre des astres inconnus par la méthode des vitesses radiales (figure 3). Bien sûr, compagnon invisible, car noyé dans la lumière de l’astre principal, ne veut pas nécessairement dire compagnon planétaire – mais certains s’enthousiasment déjà, tels Simon Newcomb (1835-1909) qui déclare : « L’histoire de la Science n’offre pas de plus grande merveille que les découvertes de planètes invisibles qui sont en train de se produire. ».

En 1855, le capitaine W.S. Jacobs, féru d’astronomie, rapporte les «anomalies orbitales » de l’étoile binaire 70 Oph, détectées par la méthode astrométrique et probablement associées à une planète. Thomas Jefferson Jackson See (1866-1962), astronome fantasque, reprend l’idée en 1896 et assure que ces anomalies prouvent absolument l’existence d’une planète, de période égale à 36 ans. Un de ses confrères, F.R. Moulton, calcule néanmoins qu’un tel système à 3 corps serait instable, et donc qu’il ne peut exister de planète dans ce système. En 1905, W.W. Campbell et Hebert D. Curtis (1872-1942) calculent que le Soleil se déplace de seulement 0,03 km/s à cause des planètes : les instruments de l’époque ne permettent pas de détecter une amplitude aussi faible, et la recherche par la méthode des vitesses radiales est donc vouée à l’échec. Robert G. Aitken (1864-1951) insiste en 1938 : les planètes ont une masse trop faible par rapport au Soleil pour avoir un effet détectable par les instruments contemporains – il faut attendre.

Cependant, les astronomes sont impatients, et continuent malgré tout leurs recherches planétaires. La rotation des étoiles leur donne un argument supplémentaire. En effet, les étoiles chaudes et massives tournent rapidement (période de l’ordre d’heures ou de jours), alors que les plus froides ont une rotation bien plus lente (période de l’ordre du mois). Certains astronomes, dont Otto Struve (1897-1963), affirment que cette dichotomie est due à la présence de planètes autour des étoiles froides – planètes qui emportent une partie du moment cinétique (On prouvera plus tard que ce phénomène n’a rien à voir avec la presence de planètes) .

Galvanisés par ces premiers résultats, les scientifiques reprennent les recherches. Ainsi, en 1936, une première perturbation astrométrique avait été détectée pour l’étoile Ross 614 par Dirk Reuyl (1906-1972) : le compagnon était de nature stellaire, mais ce résultat ouvrait la porte à la détection de compagnons planétaires. En 1938, Erik Bertil Holmberg (1908-2000) rapporte un possible compagnon planétaire pour Procyon, mais le résultat fut rapidement infirmé – il y avait trop peu de mesures pour en tirer quelque chose de vraiment concluant. En 1943, les découvertes se multiplient: Kaj Strand rapporte la découverte de planètes pour 61 Cyg (confirmée par lui en 1957 et par des collègues en 1960), Reuyl et Holmberg font pareil pour 70 Oph (infirmé par Strand en 1952).

L’année suivante, c’est l’astronome Peter van de Kamp (1901-1995, figure 4), cousin de Reuyl, qui reprend le flambeau avec des compagnons pour l’étoile de Barnard et Lalande 21185 – comme il a un doute sur leur nature planétaire, il continue ses observations les années suivantes.

Au final, il examine plus de deux mille plaques photographiques, prises entre 1916 et 1919 ainsi qu’entre 1938 et 1962, de l’étoile de Barnard. Il trouve que cette étoile à grand mouvement propre n’a pas une trajectoire parfaitement rectiligne, mais qu’elle oscille plutôt autour d’une ligne droite, un mouvement perturbé selon lui par deux « Jupiter » qui gravitent autour de l’étoile. Dès 1973, George Gatewood et Heinrich Eichhorn mènent de nouvelles campagnes d’observations de l’objet mais ne remarquent rien de particulier ; un autre astronome, John Herschey, examine douze étoiles des plaques qui ont servi à van de Kamp et trouve que toutes présentent un étrange mouvement : le problème vient en fait du télescope, et plus particulièrement d’un changement de lentille ! Les astronomes persistent pourtant : en 1983, Robert S. Harrington (1942-1993) et V.V. Kallaraka rapportent que les étoiles van Biesbroeck 8 et 10 présentent des changements dans leurs mouvements propres dus à des compagnons très peu massifs... le résultat sera confirmé deux ans plus tard par interférométrie des tavelures mais en l’absence d’autres confirmations, la conclusion générale fut négative : une fausse alerte, encore une !

Recherches actives d'exoplanètes

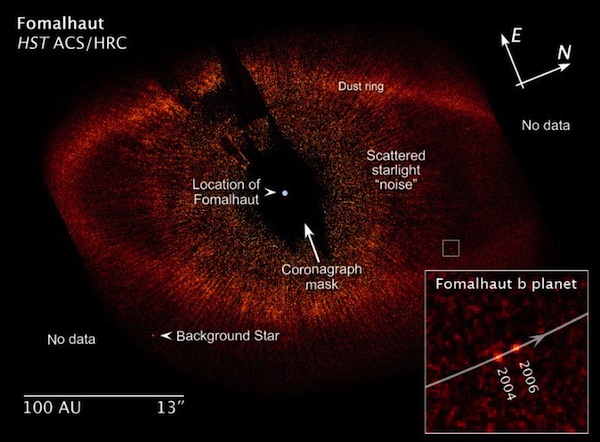

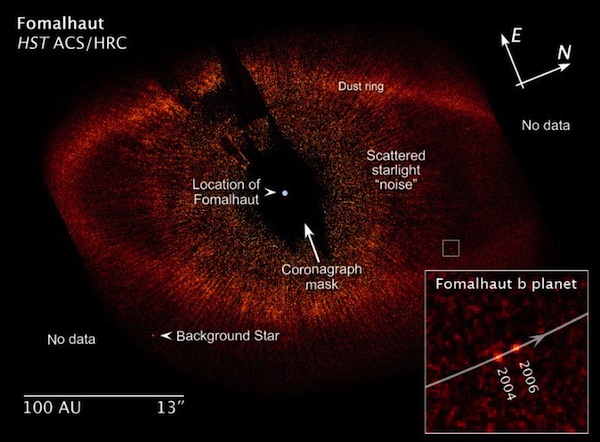

Fomalhaut

Figure 1 : Le disque de Fomalhaut et la planète Fomalhaut b qui orbite sur le bord intérieur du disque.

Crédit :

NASA

L’optimisme revient pourtant la même année avec la découverte de nuages de particules solides autour de Véga, β Pictoris et d’autres: il doit s’agir de disques protoplanétaires... une première étape est franchie, reste à trouver les planètes déjà formées. Il ne faudra plus attendre longtemps. En 1988, Bruce Campbell et deux collègues rapportent les résultats de six ans d’observations : 7 étoiles (sur les 16 étudiées) présentent des variations des vitesse peut-être dues à des compagnons de 1 à 9 masses de Jupiter et l’une d’entre elles possède un compagnon stellaire. Les auteurs proposent l’existence d’une planète pour γ Cep, leur meilleur candidat, mais ils restent prudents, vu les limitations de leur instrument et le fait qu’il pourrait s’agir non d’une planète mais bien d’une naine brune. Après des doutes sur cette découverte début des années 1992, elle fut confirmée en 2003... Rétrospectivement, il s’agit donc de la première observation d’exoplanète.

Peu apres, Latham et ses collègues proposent eux aussi une planète pour l'etoile HD114762. Après des doutes sur ces découvertes, elles furent confirmées... Rétrospectivement, il s’agit donc des premières détections d’exoplanètes.

les premières découvertes

51-Pegase

Figure 1 : La courbe des vitesses radiales de l'étoile 51-Peg.

Crédit :

M. Mayor

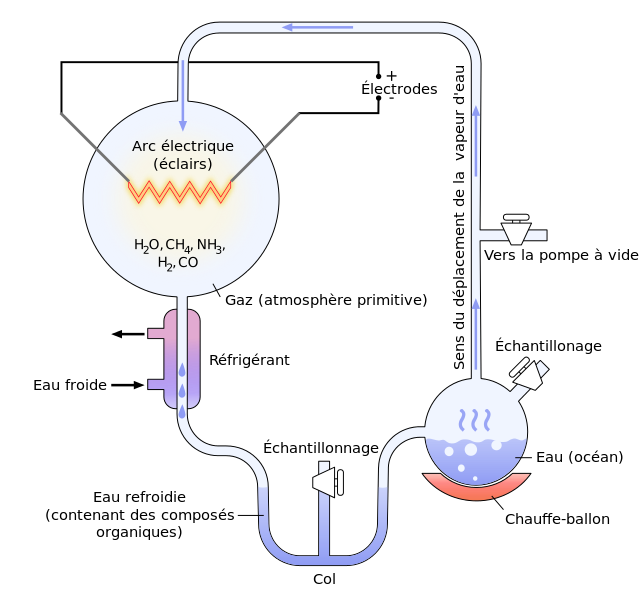

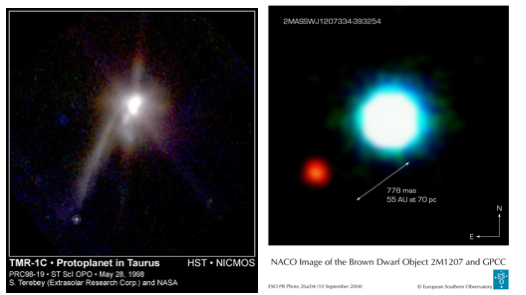

Imagerie directe

Figure 2 : J.J. See avait déjà affirmé en 1897 avoir détecté une demi-douzaine de planètes, et ce en imagerie directe ( !), autour de plusieurs étoiles proches (il ne précisera jamais lesquelles et l’on ne put dès lors ni infirmer ni confirmer ses allégations). En mai 1998, des utilisateurs du télescope spatial Hubble affirment avoir détecté directement, pour la première fois, une exoplanète. La « planète », de plusieurs fois la masse de Jupiter, serait située à 1500 UA de son étoile, une binaire qui l’aurait éjectée... irréfutable, disent ses découvreurs, car elle est encore reliée à son étoile par un « jet » (image de gauche). En 2000, on démontre qu’il s’agit en fait d’une étoile lointaine, très rougie. C’est finalement le VLT qui produira la première image, en 2004 (image de droite).

Crédit :

NASA/ESO

51 Pegase

La première réussite reconnue de la méthode des vitesses radiales fut la découverte d’une planète autour de 51 Peg (figure 1) par les astronomes suisses Michel Mayor (1942-) et Didier Queloz (1966-), effectuée en 1995 avec un télescope français de... 1,93m de diamètre ! La méthode astrométrique a connu son premier succès plus récemment, en 2002, lorsque le télescope spatial Hubble a confirmé par cette méthode la présence d’une planète autour de l’étoile Gliese 876. Le premier transit exoplanétaire a quant à lui été repéré en 2000 pour l’étoile HD209458, dont le compagnon planétaire avait été découvert par la méthode des vitesses radiales.

Planètes autour d'un pulsar

Des planètes ont aussi été découvertes avec une méthode non imaginée au début du 20e siècle : le délai temporel des pulsars.

La position d’un pulsar avec compagnon planétaire oscille autour de leur centre de masse commun : les signaux envoyés par le pulsar lorsqu’il est plus près de l’observateur parviendront plus rapidement à la Terre que ceux envoyés lorsque le pulsar est sur la partie éloignée de son orbite. Les temps d’arrivée des pulsations émises par l’astre oscillent donc également : leur analyse permet de déterminer les propriétés du compagnon.

Utilisée par M. Bailes et ses collègues en 1991, cette mthode leur permet de trouver une exoplanète orbitant le pulsar PSR1829-10 – mais ils se rétractent six mois plus tard : ils n’avaient pas tenu compte de l’excentricité de l’orbite terrestre dans leurs calculs. L’année suivante, Aleksander Wolszcan (1946-) et Dale A. Frail repèrent plusieurs exoplanètes autour du pulsar PSR1257+12, ce qui sera confirmé en 1994. La découverte de planètes autour de pulsars peut sembler a priori sans intérêt pour le débat sur la vie extraterrestre (supernova et astre mort ne forment pas une combinaison très accueillante pour la vie), elle permet néanmoins un argument supplémentaire en faveur de l’universalité des systèmes planétaires : si des planètes peuvent se former dans des conditions aussi hostiles, alors elles le font sûrement partout !

Imagerie directe

Aujourd’hui, la technologie permet d’étudier les atmosphères d’exoplanètes, et l’on se prend à rêver de la détection de « biosignatures »... En attendant, l’imagerie directe fait ses premiers pas (figure 2) . En effet, la première image d’exoplanète fut obtenue avec le Very Large Telescope (8m ESO) en juillet 2004, une découverte confirmée en décembre 2005: il s’agit d’une planète de 4 à 6 la masse de Jupiter, de période 2450 ans, se trouvant à 55 UA d’une étoile naine de type M8 (0,025 la masse du Soleil) située à 220 années-lumière. Avec les projets de télescopes super-géants, d’aucuns espèrent pouvoir cartographier ces exoplanètes... La quête d’une seconde terre continue donc.